名物名與其今義的概念

〔《漢書·劉向傳》:“故採取《詩》《書》所載賢妃貞婦,興國顯家可法則,及孽嬖亂亡者,序次為《列女傳》,凡八篇,以戒天子。”〕

在中華文化中,「名物名」一詞藴含著悠久的歷史,指稱特定事物、概念或現象的專有名稱。隨著時代演變,這些名物名的寓意與用法也不斷變化,逐漸與當今社會相契合。

〔《元典章·户部二·官吏》:“合用柴薪,斟酌周歲可用數目,於農隙時……差倩人力騐數採取。”〕

古時,「採取」之舉多與採集自然資源相關,如柴薪、藥卉等。然而,在現代社會中,「採取」一詞不僅限於物質層面,更延伸至汲取知識、吸納經驗等抽象層面。

〔《續資治通鑒·元仁宗延祐七年》:“開 燕南 、 山東 河泊之禁,聽民採取。”〕

在經濟領域,「採取」亦有所轉變。昔日的自然資源摸索(採取),如今已轉化為有組織、有計畫的產業開發(採取)。運用科學技術,人們得以優化資源配置,增進整體經濟效益。

〔《後漢書·皇后紀上·光烈陰皇后》:“其日,降甘露於陵樹,帝令百官採取以薦。”〕

文化傳承中,「採取」一詞也展現出靈活性。古人透過採集賢妃貞婦的佳行(採取),編纂《列女傳》以教化世人。而今,「採取」則賦予文藝創作更廣闊的想像空間,成為靈感來源的豐富寶庫。

〔《水滸傳》第九八回:“ 葉清 後被 鄔梨 差往 石室山 採取木石。”〕

綜觀歷史長河,「名物名」與其今義的演變,見證了中華文化的生生不息。隨著社會進步與思想觀唸的更新,這些名物名不斷注入新的內涵,豐富著現代漢語的詞彙體系,為中華文化的傳承與創新提供不竭的動力。

| 名物名 | 古義 | 今義 |

|---|---|---|

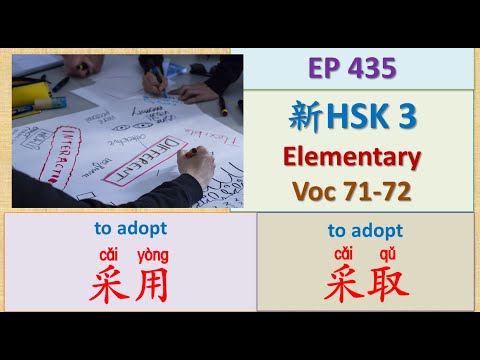

| 採取 | 採集自然資源 | 汲取、吸納 |

| 名物名 | 特定事物、概念或現象的專有名稱 | 具有特定含義或文化價值的詞彙 |

採取意思:主動參與決策與行動的指南

引言

採取意思是一種主動參與決策制定和行動的強大力量。它需要個人的承諾、溝通技巧和關鍵思考能力。本文將探討採取意思的基本原理、好處和實踐步驟,以幫助個人培養這一寶貴技能。

何謂採取意思

採取意思是積極參與並對決定和行動負起責任。它涉及:

– 確定自己的價值觀和目標

– 收集資訊和評估選擇

– 表達意見並與他人合作

– 採取行動和承擔後果

積極採取意思的好處

採取意思帶來許多好處,包括:

| 好處 | 説明 |

|---|---|

| 加強決策品質 | 參與不同的觀點有助於做出更全面和明智的決定。 |

| 提高承諾度 | 主動參與過程的人更有可能支持並執行決策。 |

| 培養領導能力 | 採取意思提供機會培養自信、溝通和人際關係技巧。 |

| 建立信任和尊重 | 主動參與和傾聽他人意見有助於建立團隊合作和尊重。 |

實踐採取意思的步驟

培養採取意思技能需要採取以下步驟: