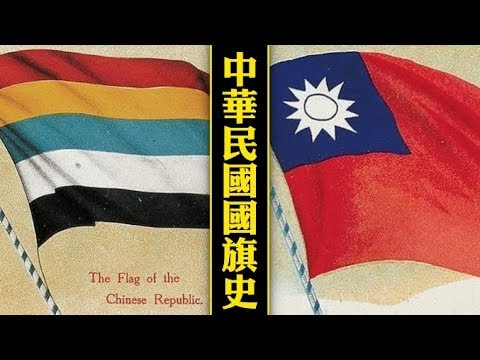

中華民國開國五色旗

序

中華民國初立,執掌朝政的南京臨時政府和北洋政府,取用「五色旗」作為國旗。其色彩配置深藴傳統文化意涵,象徵著民族統一、五行相生與倫理尊卑。

起源

「五色旗」之構想,緣起於1906年冬同盟會研議革命方針。1911年,江蘇、浙江、上海都督集會,以「五色旗」作為國旗方案。其設計者為有「民國產婆」之稱的趙鳳昌,認為其色彩契合中國傳統五行觀念。

表徵與識別

「五色旗」依次為紅、黃、藍、白、黑,比例為5:8。紅色代表南方火德,黃色代表中央土德,藍色代表東方木德,白色代表西方金德,黑色代表北方水德。其五色同時象徵漢、滿、蒙、回、藏五族共和。

審議歷程

臨時參議院為國旗一事展開激辯。最終,決議採納「五色旗」為國旗,以其能代表五族共和而獲普遍認可。1912年1月10日,臨時參議院正式通過「國旗統一案」,定「五色旗」為中華民國國旗。

法定地位

1912年6月8日,袁世凱頒令,宣佈「五色旗」為中華民國法定國旗。此時,其使用時限固定為每日早七點升旗,晚六點降旗。

沿革

1914年,二次革命失敗後,孫中山提出以「青天白日旗」為國旗。國民黨成立後,決定以「青天白日旗」為黨旗,「青天白日滿地紅」為國旗。1928年,「青天白日滿地紅」正式成為中華民國國旗,取代「五色旗」。

色彩秩序

「五色旗」色彩排序,依序為「紅黃藍白黑」,契合「五行相生」、「倫理尊卑」與「方軍五色」之傳統觀念。南方丙丁火,合應紅色,位於前朱雀主生的方位;東方甲乙木,對應藍色,處於左青龍之位;中央戊己土,屬應黃色,方位介於前後左右;西方庚辛金,與白色相應,居於右白虎之方;北方壬癸水,則為黑色,位於後玄武主死的方位。

參考文獻

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

五色旗順序探究

五色旗順序,是國旗上五種顏色的排列方式,具有特定意義和象徵。本文探討五色旗的歷史演變、意義象徵以及常見的排列方式。

歷史演變

五色旗起源於中國清末。1894年,清政府制定第一面國旗「黃龍旗」,以黃色為底,繪有青色龍形;1912年,中華民國成立後,採用五色旗作為國旗,取代黃龍旗。

意義象徵

五色旗上的五種顏色,代表著不同的意義和象徵:

| 顏色 | 象徵 |

|---|---|

| 紅色 | 血氣、革命 |

| 黃色 | 國土、中庸 |

| 藍色 | 和平、自由 |

| 白色 | 純潔、明德 |

| 黑色 | 創造、永恆 |

排列方式

五色旗的排列方式有多種,最常見的為:

| 順序 | 顏色分配 |

|---|---|

| 水平排列 | 紅、黃、藍、白、黑由上而下 |

| 垂直排列 | 紅、黃、藍、白、黑由左至右 |

| 對角線排列 | 紅色在左上角,黑色在右下角,黃、藍、白在中間 |

不同國家的五色旗

以下列出部分採用五色旗設計的國家:

| 國家 | 旗幟 |

|---|---|

| 中華民國 |  |

| 阿富汗 |  |

| 孟加拉 |  |

| 古巴 |  |

總結

延伸閲讀…

五色旗(中華民國) – 維基百科,自由的百科全書

五色旗

五色旗順序是國旗設計中一種重要的象徵性元素。它不僅代表著不同國家的文化和歷史,也傳達著特定意義和理念。通過瞭解五色旗的演變、意義以及排列方式,我們可以更深入地理解世界各國的國旗和旗幟文化。