圖像與圖象之辨:一場未盡的爭議

在中文語彙中,「圖像」與「圖象」兩詞常被混用,其間的區別歷來爭議不休。為釐清兩詞意涵,本文旨在探討其歷史脈絡、規範變遷,並提出專家學者的見解。

歷史沿革

「圖象」一詞源自形而上學,意指自然界中抽象、概括的景物與科學概念,故採用「象」字,如「物理圖象」「數學圖象」。然而,在近代科學技術領域,許多專有名詞和研究術語,如《數字圖象處理》等,均採用「圖象」而非「圖像」。

語言規範

20世紀50年代,我國漢字簡化方案曾將「像」簡化為「象」,而20世紀80年代後,「像」字復歸為規範字。20世紀90年代,全國科技名詞委曾提出在描述形狀或構成複合詞時使用「象」,如「圖象」。

2001年,「象」與「像」用法研討會召開,專家學者們重新審議了兩詞用法,並推翻了1990年的「規定」。會議決議指出:「象」字指自然界、人或物的形態、樣子;而「像」字則指模擬、比照所得的形象。

專家見解

與會專家列舉了大量的語詞搭配實例,其中包含約40個帶「象」的詞彙,如「景象」「跡象」等,以及約110個帶「像」的詞彙,如「人像」「錄像」等。此外,建議將「想象」修正為「象」。

2002年,國家語委發佈《第一批異形詞整理表》,將「圖像」「錄像」「顯像管」等詞定為推薦詞形。

結語

「圖象」與「圖像」之辯仍未有定論,不同語境與使用習慣均會影響其選擇。本文探討了兩詞的歷史脈絡、規範變遷和專家見解,期能為讀者釐清其意涵,並規範未來使用。

圖像與圖象:藝術、科技與認知的交集

圖像與圖象是人類表達與理解世界的重要媒介,在藝術、科技與認知領域中扮演著關鍵角色。藝術中的圖像代表著視覺形式的創作,而科技中的圖象則是以數位方式呈現的視覺資訊。

1. 藝術中的圖像

藝術中的圖像以繪畫、攝影、雕塑等形式呈現,具有以下共同特徵:

- 表達性:圖像傳遞著藝術家的情感、思想和對世界的看法。

- 象徵性:圖像可以象徵具體的事物或抽象概念,創造出多層次的意義。

- 美感性:圖像講究構圖、色彩和形式,激發觀者的審美感受。

2. 科技中的圖象

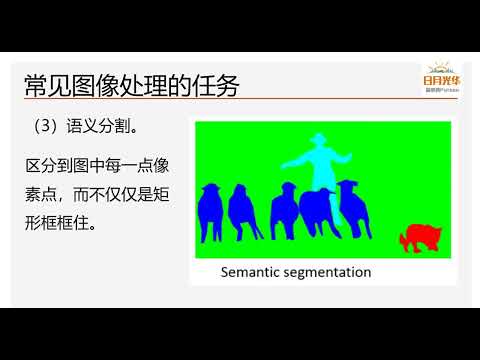

科技中的圖象指的是數位化的視覺資訊,包括照片、影片、動畫和圖示等。其特徵如下:

- 準確性:圖象能以極高的解析度再現現實世界中的視覺資訊。

- 可編輯性:數位圖象可以透過軟體進行編輯、合成和處理。

- 傳播性:圖象可以快速且廣泛地透過網路和社羣媒體傳播。

3. 圖像與認知

圖像在認知過程中扮演著重要的角色:

- 圖像記憶:大腦會將圖像資訊儲存在記憶中,方便快速地提取和回想。

- 視覺思考:人們常常透過圖像來思考和解決問題,例如繪製流程圖或概念圖。

- 情感反應:圖像能夠引起強烈的正面或負面情感反應,影響我們的決定和行為。

4. 圖像與科技的整合

科技的進步讓圖像在藝術和科技中有了更多元的運用:

| 領域 | 應用 |

|---|---|

| 藝術 | 數位藝術、互動裝置、擴增實境 |

| 科技 | 醫療影像、生物辨識、自動駕駛 |

| 教育 | 視覺教材、虛擬實驗室、互動學習資源 |

5. 未來的圖像

隨著科技的進步,圖像將在未來發揮更重要的作用:

- 擬真性:虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)技術將讓圖像變得更加擬真和身歷其境。

- 人工智慧(AI):AI技術將協助自動化圖像處理和產生,提升效率和創新。

- 互動性:圖像將與使用者互動,提供個性化和身臨其境的體驗。

結論

延伸閲讀…

辭典檢視[圖象: ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ]

“圖象”與“圖像”

圖像與圖象在藝術、科技與認知領域中息息相關,發揮著獨特的表達、溝通和理解作用。隨著科技的進步,圖像將持續扮演越來越重要的角色,影響著我們的創作、創新和認知體驗。