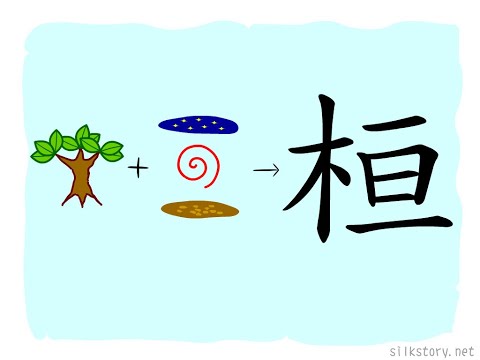

桓:古代的標誌之柱

桓,本意指古代豎立於驛亭官署旁作標識的木製柱子,後來演變成稱作「華表」的建築。它的本字音同「丸」,意指圓木,通常豎立在建築物入口或路口,用於指引道路或標示方位,具有「標識」、「表露」的含意。桓最初被用作驛站或官署外的木樁。

| 特色 | 用途 |

|---|---|

| 形似圓柱 | 指引道路、標識方位 |

| 豎立在路口或入口 | 寺院、陵墓、橋梁 |

| 後稱「華表」 | 作為裝飾或紀念 |

除了標識的作用,桓還延伸出其他含義。如「桓桓」,意為雄壯威武,用來形容人的氣概或軍威。「盤桓」,則表示徘徊、逗留,常用於描述人的心情或狀態,如「盤桓在某地」。桓也可作姓氏使用,如春秋時期齊國的桓公,即以「桓」為姓。

桓字在古漢語中,還有一些引申義。它可表示「大」,如「桓治」,指規模宏大的府邸;又可表示「堅固」,如「桓牆」,指堅固的城牆。此外,桓在古籍中也偶爾用於表示「憂慮」,如「桓桓憂心」一句,即表露了憂心忡忡的情緒。

隨著時代演變,「桓」的意義逐漸收窄。它主要用作標識道路的柱子和姓氏。而其本來的引申義,如「威武」和「堅固」等,則在漢語中另行發展出了不同的表達。桓,這個古老的文字,見證了語言和文化的變遷,它承載著歷史的印記,在漢字中佔有一席獨特的位置。

桓意思:東晉末期名將與權臣

桓思是東晉末期的著名將領與權臣,在朝政與軍政上都扮演重要角色。本文將深入探討他的生涯、功績、爭議與影響力。

桓氏背景:

桓思出身譙國桓氏,為晉中興名臣桓温之侄,承繼桓氏的軍政勢力,成為東晉政局的舉足輕重勢力。

軍功卓著,平亂安邦

桓思繼承了桓温的軍事才略,在平定地方叛亂方面屢建功勳。在討伐劉牢之叛變時,桓思以一萬兵士大破劉牢之,斬殺數萬人,收復襄陽、江陵等重要據點,穩定南方局勢。此外,桓思也曾徵討後秦姚萇,收復洛陽,鞏固北方防線,為東晉政權的存續作出重要貢獻。

表一:桓思主要軍事成就

| 戰役 | 對手 | 結果 | 影響 |

|---|---|---|---|

| 討伐劉牢之 | 劉牢之 | 大破劉牢之,斬數萬人 | 平定南方叛亂 |

| 北伐後秦 | 姚萇 | 收復洛陽 | 鞏固北方防線 |

輔政掌權,權傾天下

除了軍功之外,桓思還在東晉政壇扮演重要角色。晉安帝隆安年間,桓思奉詔入朝擔任中軍將軍、荊州刺史,開始參與中央事務。他趁機擴張勢力,掌控軍權,成為朝廷中的主導勢力。

桓思執政期間,採取強勢手法整肅朝綱。他誅殺孫恩餘黨,鎮壓異己勢力,並任用親信,鞏固自己的地位。然而,桓思的專橫跋扈也引發朝臣不滿與反彈。

權臣之禍,身敗名裂

桓思晚年,權勢達到頂峯。他自封楚公,出鎮荊、湘、益、寧四州,擁兵自重。這種行為引起晉廷猜忌,引發桓楚之亂。在桓氏兄弟的內鬥與朝廷討伐之下,桓思兵敗被殺,桓氏集團也隨之瓦解。