[赤點石斑魚:繁體中文版的深刻解析]

引言

見證赤點石斑魚的魅力,一種獨特的海洋生物,其鮮明的特徵和生態習性使其在海洋世界中脱穎而出。這種引人注目的魚類是鱸形目鱸亞目鮨科家庭的一員,榮獲世界自然基金會海洋十寶的美譽。

分佈和識別

赤點石斑魚棲息在西太平洋廣闊的區域,包括中國南部、日本、韓國和台灣沿海。它們以其紅色和棕褐色的體色而聞名,頭部和背部色調較深,腹部較淡。其特點是遍佈全身與瞳孔相等的橙紅色斑點,為其增添了一抹鮮豔的色彩。

形態特徵

這種魚類的身體呈紡錘形,體長可達 50 公分。背鰭由 11 枚硬棘和 15 至 17 枚軟條組成,臀鰭則由 3 枚硬棘和 8 枚軟條組成。胸鰭呈圓形,其中央鰭條較長,前鰓蓋骨後緣通常有鋸齒狀結構。

生態習性

幼年時期,赤點石斑魚生活在淺層礁區。隨着成長,它們轉移到較深的水域中,通常出現在岩礁外圍。它們的行為相對孤獨,很少組成大型魚羣。幼魚具有較強的洄游能力,會根據環境變化進行遷徙。它們以魚類、軟體動物、甲殼動物等為食。

營養價值

赤點石斑魚的肉質鮮美,是餐桌上的珍饈。它們富含蛋白質以及人體必需脂肪酸,如亞麻酸、花生四烯酸、亞油酸等。

香港的發現

香港擁有豐富的海洋生物多樣性,其中記錄有超過 1,000 種海水魚,包括赤點石斑魚。它們在香港東部水域的天然岩礁和巨石中繁衍生息。其棕灰色的身體佈滿橙紅色斑點,背鰭下方有一個黑色的斑點。

獨特生物特性

與其他石斑魚種類相似,赤點石斑魚具有特殊的性別特徵,雌雄同體,即天生具有兩性的生殖器官。它們會首先發育成雌魚,而在某些特定環境下,一些雌魚會轉變為雄魚。研究表明,它們能存活長達 19 年。

分佈範圍

與其他分佈於香港的石斑魚相比,赤點石斑魚在全球的分佈較為侷限,僅限於亞熱帶至温帶的西北太平洋地區,包括中國、南韓和日本沿海。

保育現狀

由於過度捕撈和棲息地破壞,赤點石斑魚的數量正在下降。為了保護它們的種羣,必須採取保育措施,如規範捕撈活動、建立海洋保護區和進行棲息地修復。

| 特徵 | 描述 |

|---|---|

| 分佈 | 西太平洋(中國南部、日本、韓國、台灣沿海) |

| 體色 | 棕褐色或紅色,橙紅色斑點 |

| 體形 | 紡錘形,體長可達 50 公分 |

| 背鰭 | 11 枚硬棘,15 至 17 枚軟條 |

| 臀鰭 | 3 枚硬棘,8 枚軟條 |

| 營養價值 | 富含蛋白質、必需脂肪酸 |

| 生物特性 | 雌雄同體,雌魚可轉變為雄魚 |

| 分佈範圍 | 亞熱帶至温帶西北太平洋(中國、南韓、日本) |

| 保育現狀 | 數量下降,需要保育措施 |

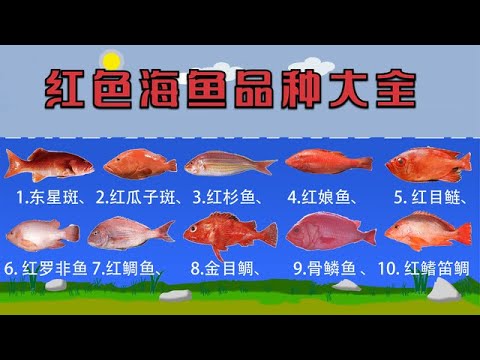

紅斑魚:種類、習性與食用價值

紅斑魚,又稱紅魚或紅鮋,是一種深海魚類,屬於鮋形目的一種。紅斑魚廣泛分佈於全球各大洋的深海區域,主要棲息在岩礁或珊瑚羣中。

種類

根據不同物種,紅斑魚可分為以下幾類:

| 類別 | 物種 | 分佈區域 |

|---|---|---|

| 紅色石斑 | Epinephelus morio | 印度洋、太平洋 |

| 半帶石斑 | Epinephelus fasciatus | 太平洋 |

| 紅石斑 | Epinephelus marginatus | 大西洋 |

| 歐石斑 | Epinephelus marginatus | 地中海 |

習性

紅斑魚是一種肉食性魚類,主要以小型魚類、甲殼類和軟體動物為食。它們具有強大的咬合力,可以輕易咬碎甲殼類動物的外殼。

紅斑魚的生長速度較慢,平均壽命可達 20 年以上。它們通常棲息在 100-200 公尺深的中層水域,白天會躲藏在岩石或珊瑚縫隙中,夜晚出來覓食。

食用價值

紅斑魚肉質肥美,富含蛋白質、脂肪和維生素。其肉質細嫩,味道鮮美,是許多饕客喜愛的食材。

紅斑魚的料理方式多元,常見的烹調法包括清蒸、紅燒、燒烤和生魚片。其中,清蒸紅斑魚最能保留魚肉的鮮味,而紅燒紅斑魚則風味濃鬱,各有特色。

| 營養素 | 含量 |

|---|---|

| 熱量 | 140 大卡 |

| 蛋白質 | 20 公克 |

| 脂肪 | 5 公克 |

| 碳水化合物 | 0 公克 |

| 維生素 B1 | 0.1 毫克 |

| 維生素 B2 | 0.3 毫克 |

| 尼克酸 | 5 毫克 |

| 鉀離子 | 350 毫克 |

| 鈉離子 | 60 毫克 |

食用注意事項

雖然紅斑魚是一種營養價值高的魚類,但食用時仍需注意以下事項:

- 含汞量:部分地區產出的紅斑魚可能含有較高的汞含量,建議孕婦、哺乳婦女和兒童適量食用。

- 寄生蟲:紅斑魚體內可能寄生有線蟲或其他寄生蟲,烹煮前應徹底清潔並加熱至全熟。

- 過敏反應:有些人對紅斑魚過敏,食用後可能會出現皮疹、嘔吐或腹瀉等症狀。如果有過敏症狀,應立即就醫。