時辰與地支交映的時度衡量

在漫長悠遠的華夏文明中,時辰作為一種精妙的計時單位,扮演着舉足輕重的角色。早在先秦時期,人類便已將一晝夜按十二地支的順序劃分為十二段,稱為十二時辰,合今兩小時。此後,時辰制經過不斷演變,於漢代基本定型。

漢代時,時辰制有了特定的名稱,依序為:夜半、雞鳴、平旦、日出、食時、隅中、日中、日昳、晡時、日入、黃昏、人定。時辰制的出現時間尚待考證,有西周説、戰國説、漢朝説等諸説紛紜。但較為一致的觀點認為,時辰制在先秦時期早已出現。

先秦時期,時辰劃分的數量和方式並不統一,有四時、十時、十六時、十二時等多種説法。秦漢時期,十二時辰制逐漸成為主流,並在秦漢簡牘中有了實際應用,如睡虎地秦簡《日書》乙種和清水溝漢簡《歷譜》。

值得注意的是,在秦漢至魏晉南北朝期間,還曾一度流行二十四時辰制,即將十二支四維八幹合為二十四名,分別表示不同時刻。然而,十六時制也在同期文獻中可見其存在的蹤跡,如出土的《淮南子》和《論衡》。

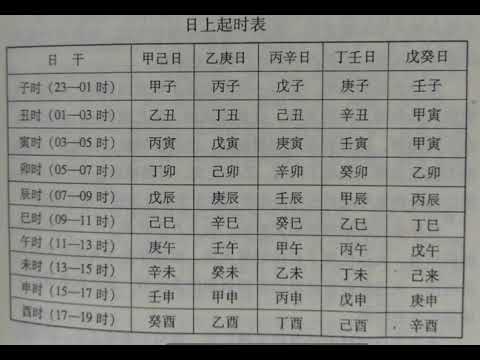

時辰制與天干地支密切相關。天干為甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,而十二地支為子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。以天干與地支相結合,按順序組成六十甲子,其中地支同時代表十二時辰。

十二地支與十二時辰的對應關係固定不變:23~01點為子時,01~03點為丑時,以此類推,直至19~21點為戌時。通過將一天二十四小時劃分為十二時辰,中華先民創造了一種便捷且與自然規律相契合的計時系統,在華夏文明史上留下了濃墨重彩的一筆。

| 時辰 | 時間 |

|---|---|

| 子時 | 23:00~01:00 |

| 丑時 | 01:00~03:00 |

| 寅時 | 03:00~05:00 |

| 卯時 | 05:00~07:00 |

| 辰時 | 07:00~09:00 |

| 巳時 | 09:00~11:00 |

| 午時 | 11:00~13:00 |

| 未時 | 13:00~15:00 |

| 申時 | 15:00~17:00 |

| 酉時 | 17:00~19:00 |

| 戌時 | 19:00~21:00 |

時辰表:古代計時的智慧

緣起

時辰表,又稱「時憲圖」,是中國古代用來記錄時間的一種表格。早在春秋戰國時期,人們便開始採用「十二時辰」來表示一天中的不同時間段。時辰表則將這些時辰對應的動物形象、陰陽五行、生肖等資訊彙總於表中,方便人們查閲和記憶。

十二時辰與動物

| 時辰 | 動物 | 陰陽 | 五行 | 生肖 | 五更 |

|---|---|---|---|---|---|

| 子(23:00-01:00) | 鼠 | 陽 | 水 | 子 | 嚴更 |

| 醜(01:00-03:00) | 牛 | 陰 | 土 | 醜 | 雞鳴 |

| 寅(03:00-05:00) | 虎 | 陽 | 木 | 寅 | 平旦 |

| 卯(05:00-07:00) | 兔 | 陰 | 木 | 卯 | 日出 |

| 辰(07:00-09:00) | 龍 | 陽 | 土 | 辰 | 食時 |

| 巳(09:00-11:00) | 蛇 | 陰 | 火 | 巳 | 隅中 |

| 午(11:00-13:00) | 馬 | 陽 | 火 | 午 | 日正 |

| 未(13:00-15:00) | 羊 | 陰 | 土 | 未 | 日昳 |

| 申(15:00-17:00) | 猴 | 陽 | 金 | 申 | 平酉 |

| 酉(17:00-19:00) | 雞 | 陰 | 金 | 酉 | 日入 |

| 戌(19:00-21:00) | 狗 | 陽 | 土 | 戌 | 黃昏 |

| 亥(21:00-23:00) | 豬 | 陰 | 水 | 亥 | 人定 |

時辰表的作用

時辰表不僅能記錄時間,還能提供其他資訊,例如:

- 陰陽五行:陰陽相生相剋的變化規律,用於預測吉凶。

- 生肖相剋:十二生肖的相剋關係,用於避開不利時辰。

- 五更:古代將夜間分為五更,每更約兩個小時。

- 日常作息:古人根據不同的時辰安排日常活動,如子醜安眠、卯時起身、巳時進食。

時辰表的應用

時辰表在古代生活中應用廣泛,包括:

- 國家政務:制定曆法、預測吉日。

- 農事活動:耕種、收穫的時間選擇。

- 軍事策劃:選擇行軍、作戰的時機。

- 命理占卜:推算命運吉凶。

- 醫藥養生:根據不同時辰進行藥物服食、養生保健。

現代意義

時辰表雖已退出現代生活,但其藴含的計時智慧仍值得借鏡。它提醒我們時間的寶貴,並鼓勵我們合理安排作息,活出有意義的生活。

延伸閲讀…

農曆十二時辰介紹、對照表

時辰對照表,十二時辰查詢