- 殿試:天子欽試

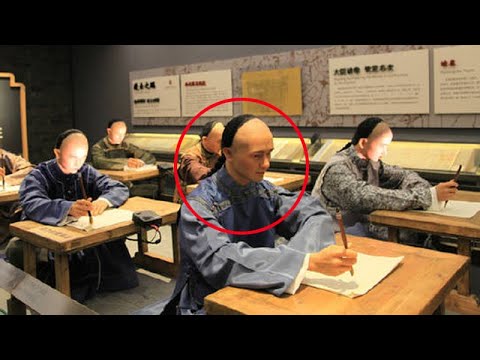

殿試,亦稱「御試」、「廷試」,乃科舉加試之策,旨在防範主考徇私舞弊。殿試由天子親自主持,應試者若無重大失誤,一般不會落第。

- 貢士:天子之士

會試合格者稱「貢士」,意謂進獻天子之士子。貢士已屬科舉高階,幾近進士之例。

- 會試:禮部之試

會試於春季舉行,三年一次,由禮部主管,又稱「春闈」、「禮闈」。能參與者多為家資殷實之富家子弟,因赴京應試路途遙遠,耗費甚巨,一般家庭難以負擔。

- 鄉試:秋闈之考

鄉試乃科舉大考,於秋季舉行,又稱「秋闈」,在省城舉行。鄉試合格者稱為「舉人」,意謂改變命運之機,做官之率甚高。

- 院試:生員之證

院試合格者稱「生員」,即「秀才」。秀才已屬文化人,但與仕途無緣,品秩不高,又放不下文人之架,遂給人「窮酸」之感。

- 童試:求功名之始

童試為科舉初階,不限年齡,讀書人皆可參加。童試合格者稱為「童生」,可繼續求取功名。

- 科舉制:官吏選拔之法

科舉制始於隋,盛於唐,歷經宋、元、明、清,直至清光緒時廢止。科舉乃國家選拔官吏之重要途徑。

- 秀才、進士、狀元:學歷之分

秀才、進士、狀元皆為古代科舉所獲之「學歷」。秀才已屬文化人,進士可為官,狀元乃科舉之冠。

科舉考試中不同等級的稱謂及其特權

| 等級 | 稱謂 | 進入 | 特權 |

|---|---|---|---|

| 童生 | 第一試 | 科舉初階 | 無 |

| 生員 | 第二試 | 已獲秀才資格 | 免除徭役、見知縣不跪、不能隨意用刑 |

| 舉人 | 第三試 | 已獲鄉試資格 | 可參加會試 |

| 貢士 | 第四試 | 已獲會試資格 | 幾近進士 |

| 進士 | 殿試 | 已獲貢士資格 | 可做官 |

| 狀元 | 殿試第一名 | 已獲進士資格 | 最高學歷、天子門生、探花、榜眼分居二、三名 |

狀元秀才:科舉制度下的精英階層

在中國古代科舉制度中,「狀元秀才」指稱科舉考試的佼佼者,是國家選拔官員的重要途徑,也是知識分子實現個人抱負的頂峯。

科舉制度簡介

科舉制度始於隋代,完善於唐宋,至清末才廢除。其目的是透過公開考試,選拔具有真才實學的士人入仕為官,打破世襲貴族壟斷政權的局面。科舉考試分為三個等級:

| 考試等級 | 考試類型 |

|---|---|

| 地方考試 | 院試、府試、道試 |

| 省級考試 | 鄉試、秋闈 |

| 中央考試 | 會試、殿試 |

狀元與秀才

「狀元」是殿試的第一名,代表著全國科舉考試中,才學最為出眾者。而「秀才」則是通過鄉試的考生,屬於科舉考試中的中等層級。

狀元秀才的選拔過程

成為狀元秀才需要經歷層層選拔。考生首先要通過院試、府試、道試。通過地方考試者取得「生員」資格,可以參加鄉試。鄉試錄取者稱「舉人」,經過層層複試後取得資格進入殿試。殿試由皇帝親自主持,第一名即為狀元。

狀元秀才的特權與地位

狀元秀才擁有顯著的特權與社會地位。他們不僅可以優先授官,而且在官場仕途上往往比其他官員晉升得更快、更遠。此外,狀元秀才還享有社會聲望,被譽為國之棟樑,受到世人的尊重。

狀元秀才對社會的影響

狀元秀才作為知識階層的精英,對中國古代社會產生了深遠影響。他們不僅推進了社會的文化和經濟發展,還參與了國家的政治治理,為國家提供了源源不斷的人才。

著名狀元秀才

中國歷史上湧現出許多著名的狀元秀才,他們的故事流傳至今,激勵著後世學子。著名的狀元秀才包括:

| 狀元 | 朝代 | 事蹟 |

|---|---|---|

| 孫伏伽 | 唐朝 | 輔佐李世民,編寫《晉書》 |

| 蘇軾 | 宋朝 | 文豪、書法家,著有《赤壁賦》 |

| 文天祥 | 宋朝 | 抗元名將,民族英雄 |

| 王士禎 | 清朝 | 詩人、書法家,有「詩中狀元」之稱 |

科舉制度的沒落

清末,隨著西學東漸和社會變革,科舉制度逐漸沒落。1905年,光緒帝下令廢除科舉制度,標誌著這一千年選官制度的終結。

總結

狀元秀才是科舉制度下的精英階層,他們通過自己的才學和努力,實現了個人抱負,為國家做出了重大貢獻。雖然科舉制度已廢除,但狀元秀才的精神仍激勵著後人,成為中華文化中不朽的傳奇。

延伸閲讀…

一文讀懂|狀元、榜眼、探花、秀才、進士這些稱謂都是怎麼來的

功名