陋室環境

苔痕上階綠,草色入簾青。這些清涼明麗的景色,在簡陋的房子裡,營造出幽靜雅緻的氛圍。

個人態度

寫作技巧

《陋室銘》的寫作技巧運用繁雜,在區區八十一字內運用了對比,白描,隱寓,用典,借代類比等手法,而且押韻,韻律感極強。讀來金石擲地又自然流暢,一曲既終,猶餘音繞樑,讓人回味無窮。

主題

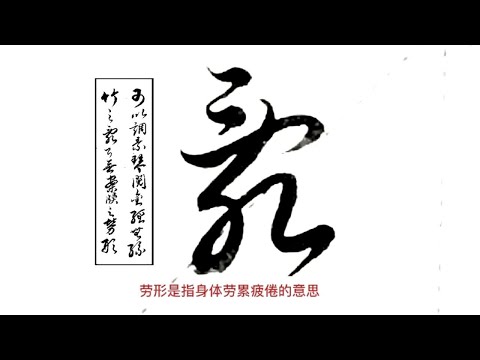

無絲竹之亂耳:從古代音樂到現代生活的啟示

無絲竹之亂耳,此語出自《論語·八佾》篇第三章,是孔子對當時社會上奢靡之風的一種諷刺。原文為:“子曰:‘周監於二代,鬱郁乎文哉!吾從周。’子入太廟,每事問。或曰:“孰謂鄹人之子知禮乎?入太廟,每事問。’子聞之曰:“是禮也。’”

其中,“周監於二代,鬱郁乎文哉!吾從周。”是孔子對周朝禮樂文化的讚賞,他認為周朝繼承了夏商兩朝的文化,禮樂文明昌盛繁榮,值得學習和效仿。“子入太廟,每事問。”則是説孔子每次進入太廟祭祀的時候,都會詳細詢問有關禮儀的細節,一絲不苟。而“或曰:‘孰謂鄹人之子知禮乎?入太廟,每事問。’”則是有人對孔子在太廟裏事事都要問感到奇怪,認為他不瞭解禮儀。最後,孔子以“是禮也”一句迴應,表明自己的行為正是對禮儀的尊重和遵守。

無絲竹之亂耳這句話出自後面的一段對話,原文為:“子曰:‘夷狄之有君,不如諸夏之亡也。’或曰:‘簞食豆羹,亦可以治邦也。’子曰:‘小邦寡民。’‘野有餓殍,而不知發,亦可以治邦也。’子曰:‘孰謂發。孰謂發。天下有道,則禮樂征伐自天子出。天下無道,則禮樂征伐自諸侯出。今禮樂征伐自諸侯出。五百年間,必有王者興。其王也,必於齊乎。齊桓公以一匡天下,民到於今受其賜。詩書禮樂,不絶於齊。以此推之,文王其興也歟?’”

這段話的意思是,孔子認為夷狄之人有君主,還不如諸夏之國沒有君主。有人反駁他説,即使只有粗茶淡飯,也可以治理好國家。孔子回答説,那只能治理小國寡民。又有人説,即使田野裏有餓死的人,不知道賑濟,也可以治理國家。孔子回答説,誰説不知道賑濟?誰説不知道賑濟?天下有道,那麼禮樂征伐就由天子發出。天下無道,那麼禮樂征伐就由諸侯發出。現在禮樂征伐由諸侯發出,五百年內,一定會有聖王興起。這個聖王,應該是在齊國吧?齊桓公曾經用武力統一了天下,人民到現在還在享受他的恩惠。詩書禮樂,在齊國沒有斷絕。以此推測,文王應該會興起吧?

在這段對話的最後,孔子説了一句:“天下有道,禮樂征伐自天子出,天下無道,禮樂征伐自諸侯出。”這句話表明,在有道之世,禮樂征伐是由天子主持的,而在無道之世,則由諸侯主持。這句話也暗示了當時的社會處於無道之世,禮樂征伐已經失去了其本來應該有的功能,淪為了諸侯爭權奪利的工具。

無絲竹之亂耳,正是對當時社會奢靡之風的諷刺。這句話的意思是,如今的社會,人們只顧享樂,沉迷於歌舞和音樂,而忽略了禮儀和道德。這種奢靡之風,會導致社會風氣敗壞,民心渙散,最終導致國家的衰亡。

孔子的這段話,對我們今天的社會仍然具有重要的啓示意義。在物質生活極大豐富的今天,我們更應該警惕奢靡之風的侵蝕,注重精神文明的建設,提升道德修養,做一個有責任感、有社會擔當的公民。

表格:無絲竹之亂耳與現代社會

| 方面 | 古代 | 現代社會 |

|---|---|---|

| 物質生活 | 相對匱乏 | 極大豐富 |

| 精神生活 | 重視禮儀道德 | 容易沉溺於享樂 |

| 社會風氣 | 奢靡之風盛行 | 物質主義盛行 |

| 國家發展 | 衰敗 | 可持續發展 |

總結

無絲竹之亂耳,是孔子對當時社會奢靡之風的一種諷刺。這句話對我們今天的社會仍然具有重要的啓示意義。在物質生活極大豐富的今天,我們更應該警惕奢靡之風的侵蝕,注重精神文明的建設,提升道德修養,做一個有責任感、有社會擔當的公民。